Argile, qui es-tu ?

Utilisée depuis des millénaires à des fins domestiques, artistiques ou informatives, l'argile recèle des propriétés particulièrement intéressantes pour le stockage des déchets radioactifs.

L’argile est une roche « pratique » : très vite, les femmes et les hommes préhistoriques ont compris qu’ils pouvaient facilement la modeler et lui ont trouvé des usages grâce notamment à son imperméabilité. Les géologues parlent d’ailleurs « des argiles », car différents types de roches argileuses existent en milieu naturel. Elles sont classées selon leur teneur en minéraux argileux et en autres minéraux (quartz, carbonates, feldspaths, sulfures…), et suivant leur texture. Ces argiles se sont formées il y a des millions d’années, lorsque d’immenses océans recouvraient la Terre. Les roches, lentement usées par l’eau, se transformaient en de minuscules grains et particules. En même temps, les coquillages, algues et animaux marins laissaient derrière eux des débris organiques. Tous ces éléments se sont déposés ensemble au fond des mers et des lacs, couche après couche : la sédimentation a ainsi donné naissance aux argiles.

Une roche idéale pour le stockage

« À l’Andra, plusieurs types de roches argileuses nous intéressent, expliquent Nicolas Michau, ingénieur matériaux argileux, et Benoît Madé, ingénieur géochimiste. Il s’agit des argilites du Callovo-Oxfordien, une roche argileuse dure étudiée dans le cadre du projet Cigéo, des argiles à Plicatules de l’Aptien-Barrémien pour les centres de stockage en surface de l’Aube, et enfin des argiles dites “tégulines” étudiées pour le futur stockage à faible profondeur d’une partie des déchets de faible activité à vie longue (FA-VL). » Toutes les couches argileuses étudiées par l’Andra répondent à plusieurs critères indispensables : épaisseur de la formation, homogénéité minéralogique, absence de failles, lente circulation de l’eau (faible perméabilité), qualités mécaniques et planitude adaptée au creusement d’ouvrages.

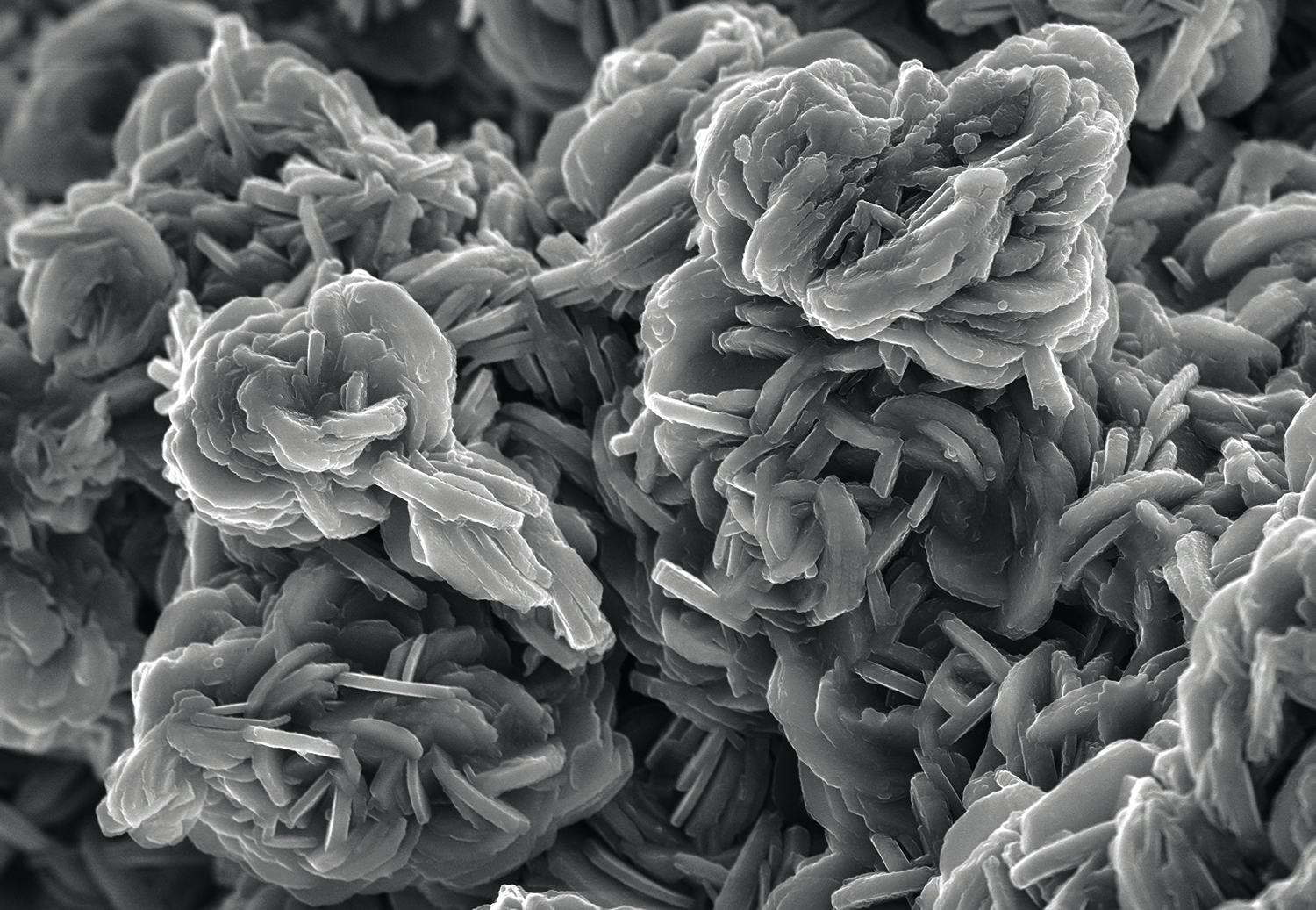

Photo prise au microscope électronique à balayage de minéraux argileux des argilites du Callovo-Oxfordien ayant réagi avec du fer à 50 °C pendant 9 mois.

Une barrière naturelle contre la circulation de l'eau et la pollution

L’argile a deux avantages qui la rendent très utile pour empêcher l’eau de circuler et les substances de se disperser dans la nature. On s’y intéresse donc pour stocker les déchets radioactifs : elle est peu perméable et confine bien les produits chimiques. L’eau joue un rôle clé dans ce processus, car elle peut corroder les colis métalliques, altérer les matériaux du stockage et transporter les substances radioactives à travers le milieu géologique, favorisant leur dispersion dans l’environnement.

Du fait de ses caractéristiques, l’argile agit ainsi comme une barrière naturelle à la dispersion des éléments chimiques ou radioactifs. Les minéraux argileux sont formés de fines couches superposées et très serrées, comme un millefeuille, leur conférant leur propriété d’imperméabilité. La roche a la capacité de retenir durablement les substances radioactives chargées positivement, tandis que celles chargées négativement migrent lentement. Elle a donc un avantage significatif par rapport à des sols plus perméables.

L'argilite au cœur de la sûreté du projet Cigéo

La roche argileuse du Callovo- Oxfordien a particulièrement été étudiée par l’Andra dans le cadre des recherches menées dans le Laboratoire souterrain. « Cette argilite est une roche argileuse indurée, c’est-à-dire cimentée par des cristaux de quartz et/ou des carbonates, dont la teneur en minéraux argileux est d’environ 40 % à 45 %. Elle forme une roche grise, homogène et sèche au toucher », expliquent Nicolas Michau et Benoît Madé.

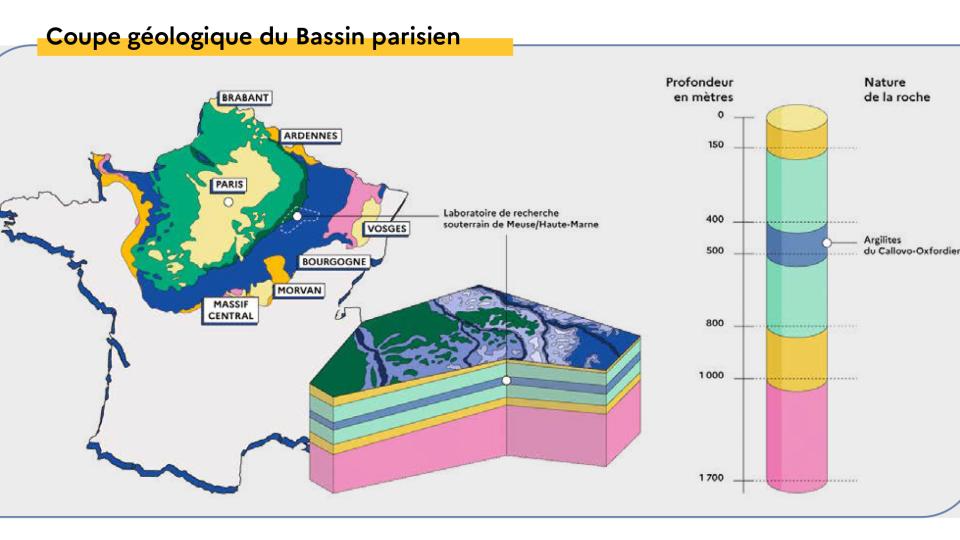

Rappelons brièvement l’histoire du Callovo-Oxfordien : cette couche sédimentaire argileuse du Bassin parisien s’est déposée il y a environ 160 millions d’années dans une mer peu profonde qui recouvrait alors l’emplacement actuel du nord de la Haute-Marne et du sud de la Meuse. Sur la zone d’étude de Cigéo, elle mesure en moyenne 145 mètres d’épaisseur et se trouve entre 400 et 600 mètres sous terre. Une profondeur suffisante pour ne pas être affectée par des phénomènes géologiques de surface (érosion, glaciation…).

L'ARGILE COMME MATERIAU DE TRANSMISSION

Au IVe millénaire av. J.-C., en Mésopotamie, des artefacts d’argile (petits cailloux, bâtonnets, billes, cônes, imitations de coquillages) étaient employés pour dénombrer des marchandises. Ils étaient insérés dans des bulles-enveloppes, sortes de sphères d’argile creuses sur lesquelles on rappelait le décompte sous forme de pictogrammes obtenus par pression d’un calame (roseau taillé en pointe). Les tablettes plates ont fini par remplacer les bulles d’argile. Les plus anciennes conservées datent de 3500 à 3200 av. J.-C. : tables arithmétiques, registres, lois, textes religieux ou littéraires.