Il était une fois le Centre de stockage de la Manche…

Tout au long de son exploitation, le Centre de stockage de la Manche (CSM) a évolué vers une gestion de plus en plus structurée et encadrée. Portrait historique et technique d’un site pionnier.

Dans les années 1960, la production d’électricité d’origine nucléaire et les programmes de recherche français se sont développés rapidement. Et avec eux la production de déchets radioactifs, le plus souvent conditionnés et entreposés sur les sites de production. « Pour réduire l’exposition des travailleurs aux risques que présentent les déchets radioactifs de faible et moyenne activité, le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) a décidé en 1965 de créer un site pour les centraliser et les stocker en surface, explique Catherine Dressayre, pilote du pôle Études, travaux et projets du CSM. Le CEA a alors retenu l’un de ses sites industriels situé à La Hague pour l’y implanter. »

C’est ainsi qu’est né le Centre de stockage de la Manche, dont la gestion a été reprise par l’Andra à sa création en 1979 au sein du CEA. Ce site a accueilli des colis de déchets radioactifs jusqu’en 1994.

Des critères d’acceptation de plus en plus stricts

Les déchets stockés au CSM provenaient essentiellement de la maintenance et de l’exploitation des centres de production d’électricité nucléaire, des usines de retraitement et des laboratoires de recherche (vêtements, gants, chaussures, chiffons, outillages…). D'autres étaient issus du démantèlement d’installations nucléaires, ainsi que de sources scellées qui n’émettaient plus assez de radioactivité pour l’usage auquel elles étaient destinées dans la médecine, l’industrie, l’enseignement ou l’agriculture. « Ces déchets sont principalement de faible et moyenne activité à vie courte, c’est-à-dire qu’il faut moins de trente et un ans pour que leur radioactivité soit divisée par deux, souligne Catherine Dressayre. Et l’on considère qu’ils ne présentent plus de risque après trois cents ans environ. »

Néanmoins des colis de déchets contenant des éléments radioactifs à vie longue, comme le plutonium, l’uranium, le thorium et le radium, ont été stockés au CSM. « Les quantités ont été très limitées après 1984, date à laquelle a été publiée la “règle fondamentale de sûreté n° 1.2”, précise Catherine Dressayre. Publié par l’Autorité de sûreté nucléaire, ce document de référence pour le stockage des déchets radioactifs en surface a en effet établi de nouvelles exigences techniques et a restreint fortement les conditions d’acceptabilité des radioéléments, notamment ceux à vie longue. »

L’industrialisation du stockage

Les déchets stockés au CSM ont été conditionnés sous forme de colis. Au départ, ils étaient accompagnés d’un bordereau décrivant sommairement leur contenu radiologique. Progressivement, ces fiches se sont enrichies d’informations complémentaires et ont été informatisées à partir de 1985. Chaque colis disposait alors d’un numéro d’identification à code-barres pour assurer la traçabilité des déchets contenus.

Le mode de stockage a également évolué au fil du temps : à l’origine, les colis étaient stockés dans des tranchées ordinaires ouvertes à même le sol (il n’en reste qu’une sur le site). Ce système a rapidement été abandonné au profit de plateformes dotées d’un réseau de drainage séparatif des eaux, sur lesquelles les déchets étaient conditionnés dans des fûts métalliques ou dans des blocs de béton. Enfin, à partir de 1983, les colis étaient stockés sur un radier en béton armé, disposés en monolithes ou en tumulus, un mode de stockage plus industriel qui a été utilisé jusqu’à la réception du dernier colis.

Le CSM en chiffres

hectares de superficie

de colis de déchets radioactifs stockés en 25 ans de fonctionnement, soit 1 469 265 colis

d'épaisseur de couverture disposée au-dessus des ouvrages de stockage

Quels sont les différents types de déchets radioactifs ?

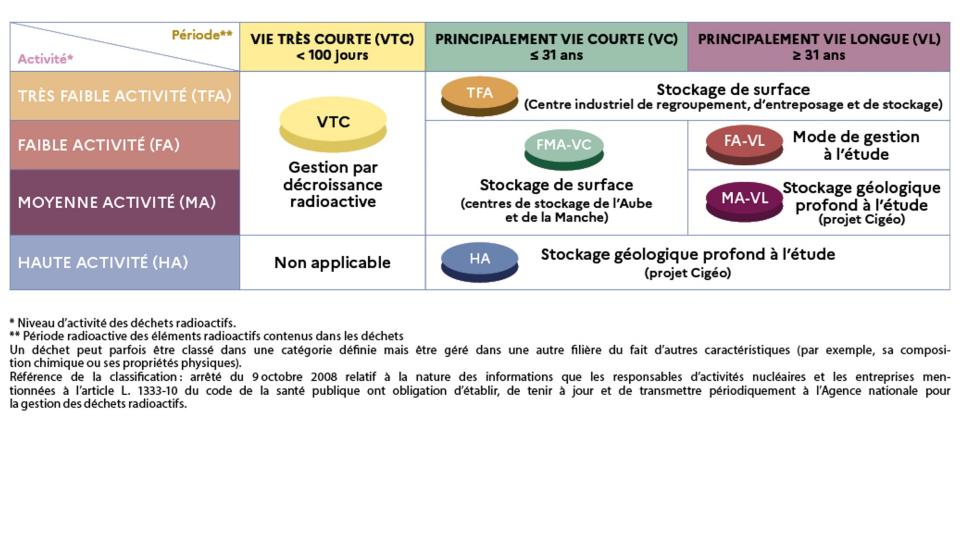

Depuis les années 1970, la classification des déchets radioactifs a évolué. La classification utilisée aujourd’hui a été établie au début des années 2000. Elle définit six catégories en fonction du niveau d’activité (c’est-à-dire la quantité de rayonnement émis par les éléments radioactifs) et de la période durant laquelle cette radioactivité est émise. Une solution de gestion est prévue pour chaque type de déchets.