Que sait-on des déchets à vie longue du CSM ?

Si une grande majorité des déchets radioactifs stockés au CSM sont à vie courte, certains colis contiennent des radionucléides à vie longue.

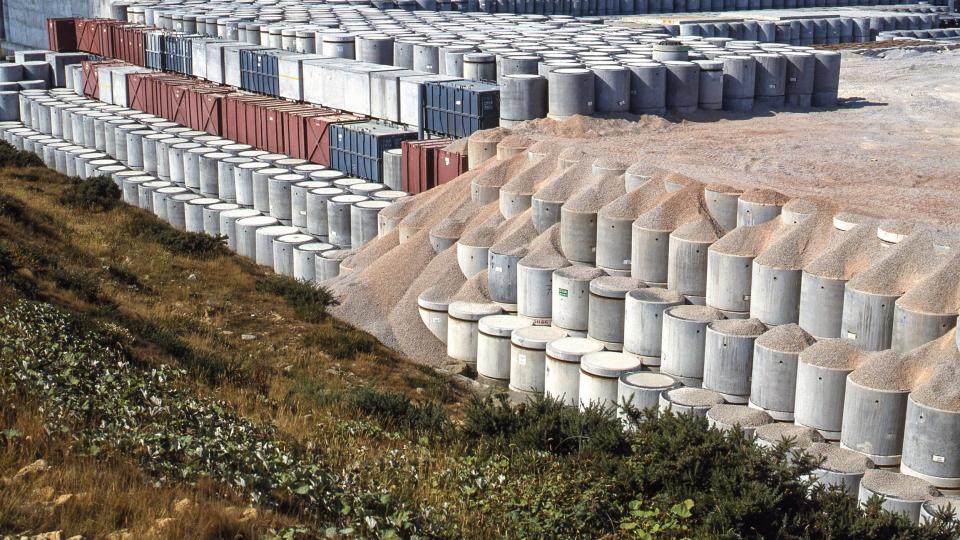

La publication par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) de la « règle fondamentale de sûreté » en 1984 a marqué une étape importante pour le CSM. En contraignant les limites d’activité radioactive acceptables par colis, elle a significativement limité l’acceptation au CSM de radionucléides à vie longue, notamment alpha. « Un certain nombre de colis stockés sur le CSM avant la mise en œuvre de cette règle présentent une activité massique(1) supérieure à ce qui est aujourd’hui autorisé sur un centre de surface, avec en particulier une soixantaine de colis dont le niveau d’activité peut être considéré comme significatif, explique Jean-Louis Maillard, adjoint au directeur de la Direction industrielle et du Grand Est de l’Andra, en charge de la sûreté. Il s’agit le plus souvent de déchets issus de sites CEA, qui ont été majoritairement stockés au niveau inférieur du CSM, dans des ouvrages bétonnés, les monolithes. »

En cas d’intrusion humaine…

Afin d’évaluer l’impact potentiel associé à la présence de ces déchets après la phase de surveillance, l’Andra a défini des scénarios d’intrusion humaine involontaire, considérant spécifiquement le contact direct d’une personne avec un colis supposé éventré et manipulant les déchets contenus. Ces scénarios sont très peu vraisemblables, car ils prennent l’hypothèse d’un contact avec des colis difficilement accessibles, recouverts de béton et stockés tout en bas du stockage. « Le nombre de colis pouvant donner des doses potentiellement élevées est très limité, et les scénarios étudiés sont très peu vraisemblables », poursuit Jean-Louis Maillard. « Toute la question est donc d’évaluer la pertinence de laisser en place les colis de déchets à vie longue ou d’envisager leur reprise, avec tous les risques que cela représente », conclut-il.

(1) Quantité d’activité radioactive présente par unité de masse d’une substance, généralement exprimée en becquerels (Bq) par gramme ou kilogramme.

La radioactivité en bref

Dans le noyau instable d’un atome radioactif, il existe un surplus d’énergie qui conduit à une désintégration de l’atome en un autre atome. Pendant cette transformation, l’atome expulse son énergie excédentaire sous la forme de rayonnements invisibles : on parle de rayonnements ionisants. Il existe trois types de rayonnements ionisants de nature et d’intensité différentes :

• Alpha : sa portée dans l’air est de quelques centimètres seulement. Il peut être arrêté par une simple feuille de papier.

• Bêta : sa portée dans l’air est de quelques mètres. Il peut être arrêté par une feuille d’aluminium.

• Gamma : il peut parcourir plusieurs centaines de mètres dans l’air. Une forte épaisseur de plomb ou de béton est nécessaire pour l’arrêter.